Quand la toilette devint… sèche !

Les épidémies de peste et la rigueur religieuse (catholique et protestante) ont contribué à fermer les étuves, dont certaines s’étaient ouvertes à la prostitution, et à rendre l’eau suspecte. Les ablutions se font rares, et l’hygiène se déplace de la peau vers le vêtement : la propreté, c’est d’en changer souvent dans le cours de la journée, ce qui a pour conséquence de la rendre plus coûteuse et d’avoir recours aux parfums pour couvrir les émanations corporelles.

Il est évident que la toilette sèche (du XVIe au XVIIIe siècle) ne va pas contribuer au développement des appareils sanitaires, dont le robinet. D’ailleurs, nous avons vu que l’on n’employait pas ce mot, mais celui de cannelle. Il faut, pour mieux comprendre, se référer à la définition du robinet qui sera donnée par d’Argenville dans l’Encyclopédie de d’Alembert (1751 pour la première édition, tome XIV, section hydraulique) : « Une clé ou cannelle de cuivre qui s’emboîte dans un boisseau du même métal, que l’on tourne pour ouvrir ou fermer l’issue de l’eau qui va faire jouer une fontaine. » D’Argenville précise qu’il existe des robinets à deux ou trois eaux «… en sorte que fermant un jet, ils en ouvrent un autre. » Tout s’éclaire. Il s’agit bien de la définition du robinet des Romains, mais son utilisation est clairement publique, au profit des fontaines. Photo ci-dessus : Femme à sa toilette, huile sur toile de Philip van Dijk (1683-1753), collection Mauritshuis, Cultural Heritage Agency of the Netherlands Art Collection.

Il est évident que la toilette sèche (du XVIe au XVIIIe siècle) ne va pas contribuer au développement des appareils sanitaires, dont le robinet. D’ailleurs, nous avons vu que l’on n’employait pas ce mot, mais celui de cannelle. Il faut, pour mieux comprendre, se référer à la définition du robinet qui sera donnée par d’Argenville dans l’Encyclopédie de d’Alembert (1751 pour la première édition, tome XIV, section hydraulique) : « Une clé ou cannelle de cuivre qui s’emboîte dans un boisseau du même métal, que l’on tourne pour ouvrir ou fermer l’issue de l’eau qui va faire jouer une fontaine. » D’Argenville précise qu’il existe des robinets à deux ou trois eaux «… en sorte que fermant un jet, ils en ouvrent un autre. » Tout s’éclaire. Il s’agit bien de la définition du robinet des Romains, mais son utilisation est clairement publique, au profit des fontaines. Photo ci-dessus : Femme à sa toilette, huile sur toile de Philip van Dijk (1683-1753), collection Mauritshuis, Cultural Heritage Agency of the Netherlands Art Collection.

De la fontaine à la… baignoire !

Paris disposait, en 1751, d’une cinquantaine de fontaines – ce qui est peu en regard des jardins de Versailles –, avec les spectaculaires réalisations de Le Nôtre, secondé par une célèbre famille de fontainiers : les Francine. Ce sont eux qui réalisèrent les bassins, cascades, jets d’eau et fontaines du parc. Il leur appartenait, sur le passage de Louis XIV, de manœuvrer la fameuse « clé lyre » qui faisait jaillir les eaux, puis en fermait l’arrivée après le passage du roi. Si d’Argenville parle de cannelle en cuivre, à Versailles, le plomb dominait dans les installations.

Cependant, vers la fin du XVIIIe siècle, nous voyons réapparaître l’usage des bains. Cela ne concerne qu’un nombre très limité d’adeptes, mais permet à la baignoire d’apparaître dans le « mobilier » domestique. Rappelons que les bains n’avaient jamais disparu, mais que leur usage demeurait cantonné à quelques stations thermales réputées, comme Bourbon l’Archambault, dans l’Allier.

Influences britanniques et expérimentations royales

En France, les idées évoluent enfin sur le rôle de l’eau vis-à-vis du corps. Ce n’est pas encore la fin de la toilette sèche, mais l’Angleterre exerce sur le sujet une influence réelle, tant sur les principes que sur les installations. A Versailles, Louis XV donne l’exemple en faisant installer des « cabinets de bains », exemple qui sera suivi par son successeur. Louis XVI, très ouvert à la modernité, fera réaliser des « lieux à l’anglaise » [sic] qui comportaient une cuvette, un siège avec abattant, une soupape et deux arrivées d’eau libérant un jet nettoyant puis un second, dit « de propreté ».

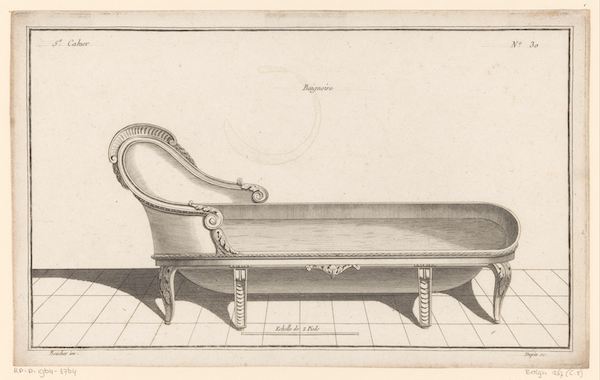

Le peintre Boucher, sollicité par quelques audacieux de ce retour aux bains, dessinera des baignoires conçues comme des canapés, meubles d’ébénisterie dissimulant une cuve en cuivre (remplie avec des seaux d’eau chaude), en partie dissimulée, ce qui permettait aux élégantes de recevoir pendant leur bain. Photo ci-dessus : Baignoire ornementée avec un dossier à gauche, gravure sur papier de Nicolas Dupin d’après le dessin de François Boucher, Paris, 1772–1779, collections du Rijksmuseum.

Le peintre Boucher, sollicité par quelques audacieux de ce retour aux bains, dessinera des baignoires conçues comme des canapés, meubles d’ébénisterie dissimulant une cuve en cuivre (remplie avec des seaux d’eau chaude), en partie dissimulée, ce qui permettait aux élégantes de recevoir pendant leur bain. Photo ci-dessus : Baignoire ornementée avec un dossier à gauche, gravure sur papier de Nicolas Dupin d’après le dessin de François Boucher, Paris, 1772–1779, collections du Rijksmuseum.

Plus élaborées, les installations de Versailles présentaient une vraie baignoire, accolée à une paroi, dotée d’un ou deux robinets alimentés séparément par un double réservoir situé à l’étage supérieur, de l’autre côté du mur.

Ces robinets de « cabinets de bain », souvent en bronze et destinés à quelques privilégiés, présentaient des orifices ornés de motifs zoomorphes : têtes de lion, de cygne, de dragon, de mouton ou de bélier. Motifs que l’on retrouvait pour décorer la sortie d’eau des fontaines, et qui ne sont pas sans lien avec le mot « robin ».

Les débuts de la distribution d’eau

Première du genre, leur Cie des Eaux de Paris se proposait de fournir à ses abonnés près de 270 litres d’eau par jour, acheminés par des conduites en fonte, pour la somme annuelle de 50 livres. L’entreprise s’avéra difficile. Elle se heurta à l’opposition frontale des porteurs d’eau, puis à la concurrence des frères Vachette qui exploitaient déjà deux machines hydrauliques, situées au pont Notre-Dame et au Pont-Neuf, et qui affirmaient puiser une eau de meilleure de qualité, car plus en amont. Or, les frères Perier puisaient à hauteur de Chaillot et du Gros-Caillou, beaucoup plus en aval.

Bref, cette Cie des Eaux, créée en 1777, active en 1781, disparaissait en juin 1788, au profit de la Ville et du pouvoir royal. Néanmoins, leurs deux pompes à feu fonctionnèrent jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Photos : ©Wikimedia Commons.

| « Précédent | Suivant » |

SOMMAIRE DE L'ARTICLE

-

Histoire de la robinetterie sanitaire, des origines à nos jours

-

Histoire de la robinetterie, épisode 1 : des origines à l’Antiquité

-

Histoire de la robinetterie, épisode 2 : le Moyen Âge et la Renaissance

Histoire de la robinetterie, épisode 3 : les XVIIe et XVIIIe siècles

-

Histoire de la robinetterie, épisode 4 : le XIXe siècle, de la Révolution au préfet Rambuteau

-

Histoire de la robinetterie, épisode 5 : avec Belgrand, les robinets sont enfin alimentés

-

Histoire de la robinetterie, épisode 6 : l’entre-deux-guerres et l’arrivée du robinet temporisé

-

Histoire de la robinetterie, épisode 7 : l’après-guerre et les Trente Glorieuses

-

Histoire de la robinetterie sanitaire, épisode 8 : la monocommande et les années 1970-80

-

Histoire de la robinetterie, épisode 9 : les années 1990, sous le signe du design

-

Histoire de la robinetterie sanitaire en France, épisode 10 : les années 2000-2010