L’apparence de cette pièce de céramique est trompeuse. Il ne s’agit pas d’une saucière, avec laquelle elle est souvent confondue, mais bien de l’ancêtre du pisse-debout, cet urinoir féminin en forme d’entonnoir qui fait depuis peu fureur dans les festivals lorsqu’il est impossible (re)courir aux toilettes ou de s’isoler de la foule. Origine, usage… vous saurez bientôt tout sur le bourdalou.

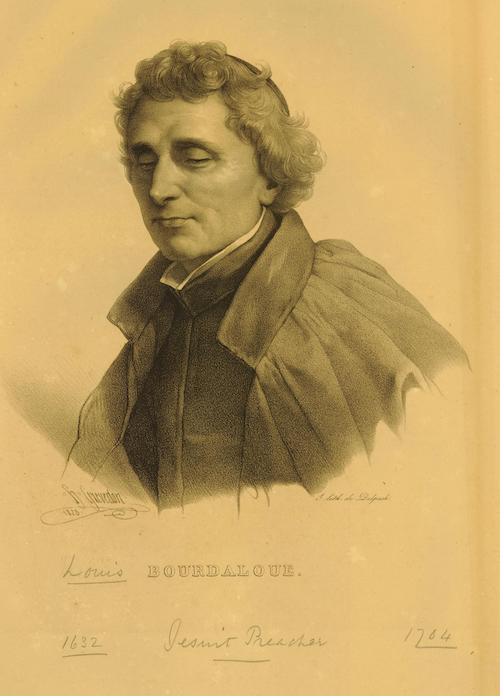

Mais quel est donc cet étrange objet ? Bien avant l’avènement des water-closets dans les habitations, se soulager s’avérait compliqué, faute de lieux et de dispositifs dédiés. De temps aussi… Car c’est d’abord pour répondre à un besoin aussi précis que pressant que ce bassin, désormais suranné, est né. Lorsqu’à la messe le prêche s’éternisait et qu’il était impossible de quitter discrètement l’assemblée de fidèles, comment les dames pouvaient-elles faire, au sens premier comme au sens familier du terme ? Las de trépigner d’envie pendant les interminables sermons d’un abbé jésuite considéré en son temps comme le « roi des prédicateurs », celles de la cour de Louis XIV lui ont dédié ce récipient salvateur, baptisé ironiquement de son nom. C’est en tout cas ce que racontent les croyances populaires…

Une histoire que narre ainsi Alexandre Dumas dans ses fameuses Mémoires :

« Comme, dans ce cas, prendre, c’était voler, madame Hugo s’abstint, et, en supposant que le bourdalou fît partie d’une collection, la collection ne fut pas dépareillée. Maintenant, pourquoi ces petits vases allongés s’appellent-ils des bourdalous ? Voici : C’est que l’illustre prédicateur faisait de si interminables sermons, que les femmes durent prendre, contre leur longueur, certaines précautions que nous croyons inutile d’expliquer. Plus heureux que Christophe Colomb, le fondateur de l’éloquence chrétienne a donné son nom, nous ne dirons pas à un nouveau continent découvert par lui, mais à un nouveau meuble inventé à cause de lui, lequel meuble, par sa forme allongée et étroite, offrait de plus grandes facilités de transport. »

Une autre source avance que la popularité du prédicateur était telle que les ferventes venaient à l’église très en avance prendre leur place, laquelle « ne serait certes pas demeurée vacante » s’il avait fallu la quitter sans les commodités offertes par ce petit vase… [1]

En usage au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, puis tombé progressivement en déclin au cours du XIXe siècle, le bourdalou est considéré aujourd’hui comme une déclinaison ovale et féminine du pot de chambre, même s’il s’éloignait volontiers des alcôves, et n’était pas destiné à recueillir autre chose que l’urine, contrairement au vase de lit, voué à d’autres « roses ».

Bon à savoir : ce mot désigne aussi un large ruban de soie finement côtelé utilisé en chapellerie, ainsi qu’une tarte aux poires pochées à la crème d’amandes (la fameuse Amandine).

[1] Dictionnaire de l’ameublement et de la décoration, Henry Havard (1894), réédité par Editions Vial.

Photos d’ouverture

Photos d’ouverture

Au centre, Bourdalou de la manufacture de porcelaine de Meissener, vers 1730-1735, H 7,9 × L 21,3 × P 11,9 cm, motif de chinoiseries peint par Philipp Ernst Schindler, Rijksmuseum, Amsterdam (Wikimedia Commons).

De gauche à droite et de haut en bas : Manufacture impériale, Vienne, 1744-49, musée Marton, Zagreb (Wikimedia Commons) – Faïence émaillée, XVIIIe siècle, collections Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York (Wikimedia Commons) – Porcelaine de Sèvres, vers 1767, collections Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York (Wikimedia Commons) – Porcelaine de Sèvres, fin du XVIIIe siècle, collections Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York (Wikimedia Commons).

recevoir vos infos techniques et newsletters.