Se laver les mains avant de passer à table est un geste d’hygiène qui ne date pas d’hier. Au Moyen Âge, à défaut d’eau courante et de robinet, un ustensile spécifique accompagne les rituels de purification : l’aquamanile. Associant les mots aqua (eau) et manus (mains), il a donné lieu à une production artistique remarquable qui indique qu’il n’est pas strictement fonctionnel, mais revêt aussi une forte valeur symbolique.

Si l’étymologie latine du terme Aquamanile est limpide, son usage l’est de nos jours un peu moins. Avant de gagner la vie profane, ces vases sont d’abord utilisés dans la liturgie, notamment chrétienne (photos ci-dessus, aquamaniles allemands en alliage de cuivre en forme de : Lion, vers 1400, Metropolitan Museum of Art de New-York ; Centaure, vers 1220-1240, Rijksmuseum d’Amsterdam).

Si l’étymologie latine du terme Aquamanile est limpide, son usage l’est de nos jours un peu moins. Avant de gagner la vie profane, ces vases sont d’abord utilisés dans la liturgie, notamment chrétienne (photos ci-dessus, aquamaniles allemands en alliage de cuivre en forme de : Lion, vers 1400, Metropolitan Museum of Art de New-York ; Centaure, vers 1220-1240, Rijksmuseum d’Amsterdam).

Du service divin…

Dans le domaine du religieux, le lavage des mains est un rituel important. Durant la messe, juste avant de consacrer le pain et le vin qui représentent le corps et le sang du Christ, le prêtre procède par exemple à des ablutions dont le caractère est sacré. Au-dessus d’un réceptacle, à l’aide d’une cruche (ou d’un aquamanile, donc), l’ecclésiastique se rince les doigts à l’eau avant de célébrer l’Eucharistie avec les fidèles.

… Aux bonnes manières

Avant de s’attabler au banquet, mais aussi à son issue, les invités sont invités à laver leurs mains. Du fait de leur rang social élevé, ce sont des serviteurs qui manipulent les aquamaniles, ainsi que les bassines et le linge pour s’essuyer. L’eau qu’ils versent est en principe parfumée, infusée avec des plantes aromatiques. Un raffinement préconisé par Le Ménagier de Paris, un manuel d’économie domestique et culinaire rédigé à la main en 1393, qui donne la recette « De l’eau pour se laver les mains à table : Faites bouillir de la sauge, puis filtrez… et laissez refroidir ou à la place vous pouvez utiliser de la camomille ou de la marjolaine, ou du romarin et faire cuire avec du zeste d’orange. Les feuilles de laurier fonctionnent également pour cela. » Contenances de la table, un manuscrit du XVe siècle en livre une autre maxime de savoir-vivre, formulée cette fois en quatrains : « Enfant d’honneur, lave tes mains, À ton lever, à ton dîner, Et puis au soupper sans finer ; Ce sont trois foyas à tout le moins ».

Echanges artistiques et précieux butins

Réalisés grâce à la technique de la fonte à la cire perdue, la plupart des aquamaniles conservés dans les musées sont en bronze. En parfait état de conservation, ils proviennent d’ateliers allemands, métallurgistes hors pair et spécialistes du genre. Davantage fragiles et moins raffinés, les exemples en céramique sont rares à avoir traversé sans dommage le temps, souvent réduits à quelques tessons. Ceux en métaux précieux ont eux bien souvent disparu, fondus pour se muer en autre chose ou pour la seule valeur de l’or. Dans les musées, les belles pièces en alliages de cuivre mesurant en général une trentaine de centimètres de haut se comptent néanmoins par centaines, qui permettent de se faire une idée de la diversité des formes, zoomorphes ou anthropomorphes.

Des chevaliers et des lions

Aux côtés des chevaux sur le chemin de la Guerre Sainte, quelques léopards et panthères sont également parvenus jusqu’à nous, ainsi que des molosses, ces chiens véhiculant sans doute l’image de compagnons fidèles, aptes au combat ou à la chasse, à l’instar des faucons. Quelques paons et coqs complètent la catégorie volatile (photos ci-dessus, voir légendes planche 3).

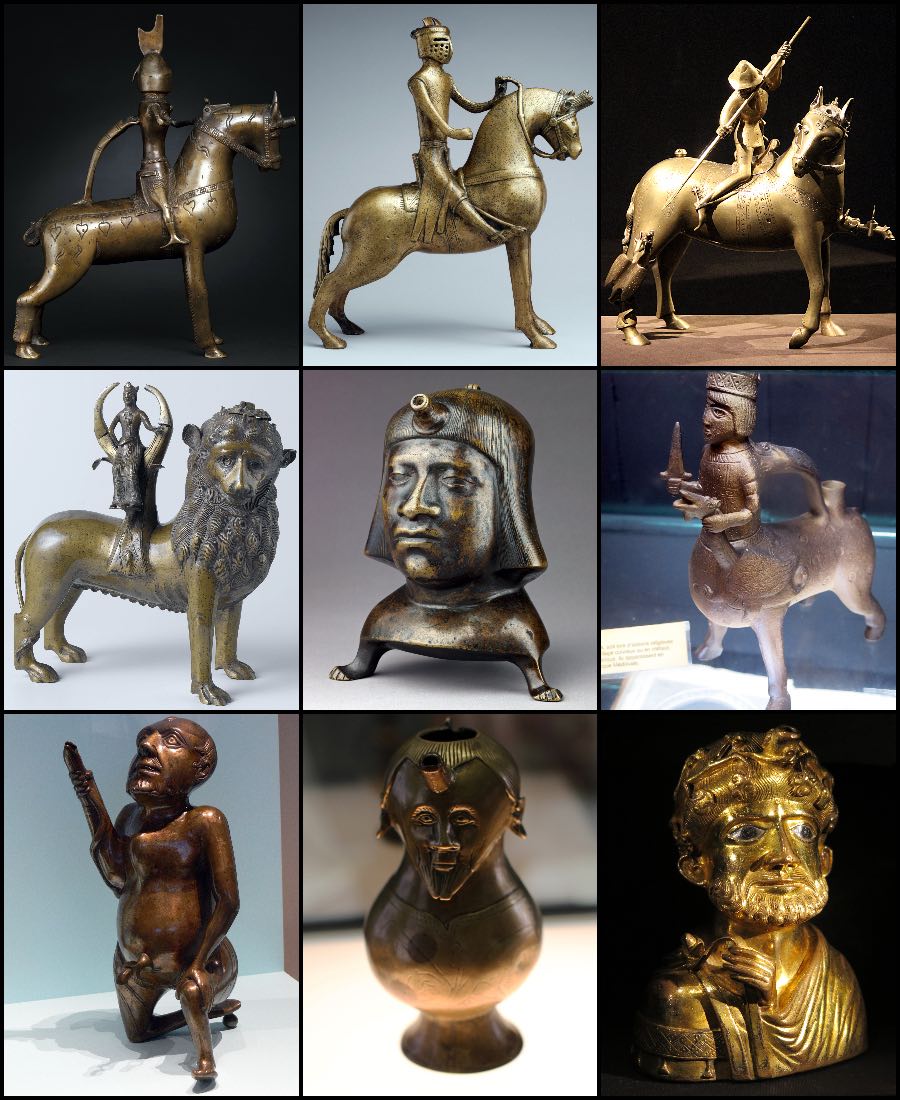

Plus complexes encore, certaines œuvres mettent en scène des figures de tradition biblique avec une scène de l’Ancien Testament comme Samson et le lion. D’autres représentent la jeune indienne Phyllis en train de chevaucher le dos d’Aristote, un récit d’amour courtois transformant le philosophe en monture, et très populaire au Moyen-âge. D’Antiquité, il est aussi question avec la représentation de figures mythologiques telles que le centaure. Des têtes — exclusivement des hommes — peuvent aussi faire office de corps, sans que l’on puisse attester qu’il s’agit de portraits.

L’eau à la bouche

Des modèles peuvent être équipés d’un petit robinet, fixé sur la panse. Dans ce cas, il est probable que l’aquamanile devait être posé sur un socle pour garantir sa stabilité, préfigurant ainsi les fontaines de table. Avec les versions mobiles, l’anse joue un rôle-clé. Non seulement elle facilite la manipulation, mais cette partie préhensile est souvent l’occasion de faire grimper un animal sur le dos d’un autre, simulant la vivacité d’une attaque ou les courbes d’un reptile… (photos ci-dessus, voir légendes planche 4)

Crinières, plumes, coiffures, harnachements et armures…, sur toutes les faces, le moindre détail est soigné, stylisé, preuve de la destination princière de ces objets sculpturaux. Beaux, surprenants et utiles à la fois, les fantasques aquamaniles ont servi (et sans nul doute distrait) les convives avant de disparaître à la Renaissance. Ils seront remplacés par des aiguières, nouvelles pièces maîtresses de l’orfèvrerie et de l’hygiène des mains, inspirées de modèles non plus orientaux mais antiques, en argenterie ou en étain.

Photos : © Wikimedia Commons.

Planche 1 : Aquamaniles allemands en forme de Griffon, cuivre, XIVe s., Musée du Louvre ; Griffon, bronze doré, argent damasquiné, nielle et grenats, vers 1120-1130, Kunsthistorisches Museum de Vienne ; Sirène, bronze, XVe s., Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg ; Licorne, alliage de cuivre, vers 1425-1450, Metropolitan Museum of Art de New-York ; Griffon, alliage de cuivre, vers 1425-1450, Metropolitan Museum of Art de New-York ; Centaure nain, en bronze, vers 1450-1500, Walters Art Museum of Mount Vernon-Belvedere, Baltimore).

Planche 2 : sauf mention contraire, aquamaniles allemands en bronze ou alliage de cuivre en forme de Lion, alliage de cuivre, vers 1385-1400, Rijksmuseum d’Amsterdam ; Lion, vers 1230, Collection Robert Lehman, Metropolitan Museum of Art de New-York ; Lion, alliage de cuivre, vers 1385-1400, Rijksmuseum d’Amsterdam ; Lion, vers 1500, exposition temporaire Beyond Compare, Bode-Museum de Berlin ; Léopard, Royaume du Bénin (Nigéria), XVIIe s., Ethnologisches Museum de Berlin ; Chien, XVe s., Musée national allemand de Nurenberg, Guépard, XIe s., Egypte ou Italie, Walters Art Museum of Mount Vernon-Belvedere, Baltimore).

Planche 3 : sauf mention contraire, aquamaniles allemands en bronze ou alliage de cuivre en forme de : Lion, XIIe s., alliage de cuivre et incrustations de verre, Metropolitan Museum of Art de New-York ; Samson et le lion, vers 1380-1400, Collection Robert Lehman, Metropolitan Museum of Art de New-York ; Aristote et Phyllis, laiton, première moitié du XVe siècle, MRAH, Collection des Arts décoratifs européens, Parc du Jubilé, Bruxelles ; Aristote et Phyllis, fin XIVe-début XVe, Metropolitan Museum of Art de New-York ; Coq, vers 1300 ; Faucon, alliage de cuivre, incrustations d’argent et de cuivre, vers 800, Irak, Galerie d’art islamique, Musée de Pergame).

Planche 4 : sauf mention contraire, aquamaniles allemands en bronze ou alliage de cuivre en forme de Chevalier monté, vers 1350, Collection Robert Lehman, Metropolitan Museum of Art de New-York ; Chevalier monté, vers 1250, Metropolitan Museum of Art de New-York ; Saint Georges combattant le dragon, vers 1400, Museo Nazionale del Bargello de Florence ; Figure féminine à cheval, vers 1220-1230, Rijksmuseum d’Amsterdam ; Tête humaine, travail allemand ou français dans le style Hildesheim du XIVe siècle, copie du dernier quart du XIXe siècle, Metropolitan Museum of Art de New-York ; Centaure en tenue de chevalier combattant un dragon, donjon du fort-la-Latte ; Tête et buste, vers 1300, Musée municipal d’Oberwesel ; Bossu, vers 1220, Musée national allemand de Nuremberg ; Buste, vers 1170-1180, Trésor de la cathédrale d’Aix-La-Chapelle.